IDEE

necessariamente in fieri, in progress, en cours... questa pagina cambia a seconda dei tempi, delle situazioni, delle contingenze, dello stato di salute, delle suggestioni...

il vero giornalismo: al servizio degli altri

Durante un incontro sul Passo del Tonale ho conosciuto l'opera di Giorgio Fornoni. Il suo è un caso strabiliante di grandissimo giornalismo di inchiesta, fatto da un dilettante negletto dalle agenzie di stampa, ma che grazie a Milena Gabanelli ha potuto presentare ciò che aveva raccolto e che nessuno, tranne le tv locali, mostrava: Giorgio è un commercialista di Bergamo. Seguiva i missionari sparsi per il mondo (in buona parte bergamaschi, appunto) e girava tutto, in maniera perfetta e meticolosissima, come un professionista consumato. Quando ho visto il suo materiale sono rimasta sbalordita: c'erano le elezioni in Angola con la documentazione dei brogli, c'erano i raccoglitori peruviani di coca e tutta la didattica sulla preparazione della cocaina, spiegata dai missionari, c'era l'Himalaya con l'amico che muore mentre stanno scalando, c'erano le rampe missilistiche segrete dei russi. Lui aveva fatto in dieci anni quello che un professionista realizza in un'intera carriera. Non aveva mai parlato nella telecamera, non aveva mai montato, ma ha imparato. È uno di quei casi in cui il dilettantismo è un valore aggiunto. Una vera scoperta.

Ho visto alcuni suoi reportage. Il coltan estratto in Congo, materia indispendabile per i chip ma che impoverisce e riduce a schiavitù i congolesi, a causa della pesante corruzione dei politici locali e dello sfruttamento saprofita da parte degli occidentali. La tragedia sconosciuta dei Saharawi in Marocco, popolo a cui la patria è negata. E tanti altri. Ma il contributo che più mi ha colpito, letteralmente commosso, è quello sulle donne del presidio di «Las Patronas»: Cariche di bottiglie d'acqua, pane e generi di prima necessità, si sporgono sui binari per cercare di passarli ai migranti in corsa sul treno soprannominato "La Bestia". Norma, la coordinatrice di un gruppo di 12 donne, mi racconta che quella è la loro missione di vita da 24 anni.

Ma un uomo così generoso, un commercialista che umilmente si fa carico di servire i suoi simili con l'opera di reporter, perché non dovrebbe essere un esempio per tutti? Gratuitamente ha dato, per anni, senza che nessuno riconoscesse il prezioso servizio che rendeva all'informazione e alla verità. Ancora oggi, a 79, non ha paura di dire la verità: anche di aver trascurato un po' la famiglia, il figlio che non ha visto crescere come avrebbe desiderato...

Per chi volesse guardare 56 minuti di reportage eccezionali:

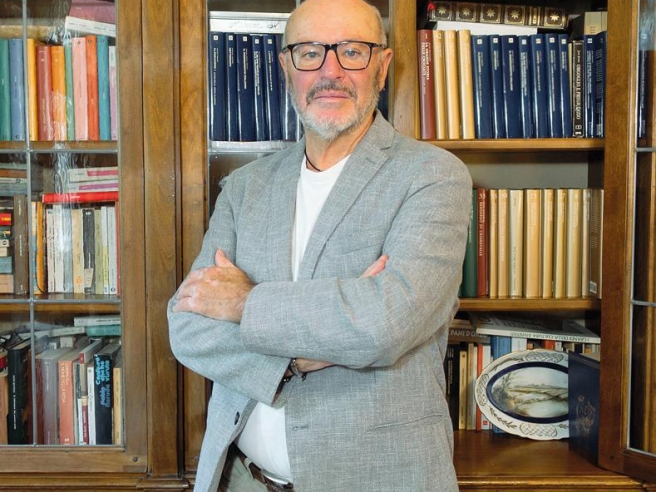

"La più negletta oggi è la temperanza, cioè la virtù della misura. Il bene deve avere una misura, altrimenti si trasforma in male e le virtù finiscono per avvicinarsi ai vizi, come ammoniva Quintiliano. La posologia nelle medicine è tutto, se non vuoi che uccidano. Stare sempre addosso al figlio, pomparlo di lodi, non c'entra con l'amore"

Le parole del prof. Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta che viene chiamato in tutta Italia per le sue conferenze sui problemi educativi, dipingono realisticamente ciò che per troppi genitori è l'amore per i figli: «Stare sempre addosso al figlio, pomparlo di lodi, non è amore: è ansia travestita da premura»

A scuola ho potuto incontrare genitori degni di autentica e profonda stima, di generosa intelligenza, pronti a costruire ponti per migliorare l'azione didattica. Li ricordo, questi genitori, alcuni dei quali mi hanno dimostrato vicinanza in momenti difficili del mio percorso di essere umano (lutti, malattia); penso ai loro figli, ora miei ex-alunni, che stanno costruendo la loro vita ma trovano sempre il tempo per ricordarsi ogni tanto di me, con stima e affetto ricambiati.

Purtroppo ho conosciuto un'invadente minoranza di famiglie che chiedeva più giustificazioni di quelle riservate agli assenti: giudicanti, proterve, e financo minaccianti.

Quei genitori giudicanti e protervi, sempre pronti a voler mettere in discussione le decisioni del docente, dovrebbero capire che non fanno un buon servizio ai propri figli. Nell'immediato perché indispettiscono il docente, che quindi associa lo studente a quel fastidio; e allora se ne allontana, lo lascia andare come una barchetta gonfia magari di voti positivi ma pronta a inabissarsi al primo temporale. Nel futuro perché accade al figlio proprio ciò descrive, con brillante sarcasmo, il prof. Poli: «Se vi sostituite a lui, il Pokémon non evolve».